2012年7月18日水曜日

ミニカーマガジンの6月号が品切れでした

久しぶりに日暮里に仕事で立ち寄ったので、帰りにイケダをのぞきました。ここに来る度に、ミニチャンプスのバイクが欲しくなるんですが、なんとか自制しています。

ミニカーマガジンをもらおうとしたら、6月号だけ抜けています。まじめな読者じゃないくせに、ないとわかると、特集はなんだったのだろうと気になったりもします。

7月号の編集後記を読むとこんな記述が……。

「◇先月号の表紙で、特集のタイトルが誤って「黒箱トミカの緊急車『懐古』録」となっておりました。正しくは「青箱トミカ〜」です。」

なるほど、トミカ、しかも特殊車両の特集とは、人気高そうですね。自分には関係ないテーマなのでほっと一安心。

ただ出版の仕事をしていたりするので、誤植は他人事ではありません。「大きな文字ほど誤植に気づかない」というのは、この業界の“常識”だったりします。気をつけよう。

2012年7月15日日曜日

ルノーA500/ー/1976/スパーク

スパークから出ている「Renault Alpine A500 test car 1976」です。「Alpine A500 1976/F1 Renault 1st Prototype laboratoire」というモデルを持っていますが、こちらは「test car」。実際にテスト走行をしたモデル、ということのようです。

オートスポーツ1976年9-1号にこのマシンの記事が載っています。

「5月13日、レジェ・ルノーは、彼らの活動に正式に1.5リッター・ターボ付きF-1エンジンの開発を加えることを発表した。“ルノー、F-1エンジンのテストを開始”と題されたプレス・レリーズの内容は、以下のようなものである──」

これからルノーがどうターボに取り組んでいるかという話が始まるのですが、ここにA500の話が載っています。プレスリリース(記事の中の言葉を借りるならプレス・レリーズ)の一文です。

「タイプA500と呼ばれるシャシーは、あらゆる種類のエンジン(インディ、F-1、F-2)搭載が可能なようにデザインされており、“ローリング・ラボラトリー”と異名をとる。トラック・テストもすでに行われており、7月までにはより一層のスピードアップがはかられる予定だ。そしてその結果で、ルノーとエルフはこの新しいF-1エンジンの市販を行なうかどうかを決定する。」

「ルノー・ゴルディーニのエンジニアは、このA500シャシーはあくまで“ラボラトリー(実験室)”であり、実戦には登場しないことを強調している。」

この段階ではあくまでもエンジンサプライヤーとしての参戦を考えていたみたいですね。記事もこのエンジンが「1977年のF-1グランプリに登場することは、ほぼ間違いない」としています。「どのチームに、どれだけの期間エンジンを供給するかについては、6月の末に発表することになっている」。誌面ではマルティニ、リジェ、そしてタイレルと予想していますが、実際は、シャシーも自ら作り、参戦することになるわけです。

2012年7月11日水曜日

フェラーリ312T5/ジル・ビルヌーブ/1980/マテル

「フェラーリ 312T5 #2 アルゼンチンGP 1980」。312T2、T3、T4と購入してきた、マテルのフェラーリ&ビルヌーブモデルです。

1979年はドライバーズランキングで2位になったビルヌーブ。速さもエースのジョディ・シェクターをしのぎ、いよいよチャンピオンかと期待されて臨んだ1980年ですが、この年のフェラーリは絶不調。シェクターはシーズン途中で引退。ビルヌーブも一度も表彰台に上がれませんでした。

そしてフェラーリはシーズン半ばで312T5をあきらめ、V6の126Cを投入します。つまりこの312T5は、70年代を席巻したフェラーリ水平対向12気筒エンジン時代の最後のマシンというわけですね。

アルゼンチンGPはこの年の第1戦(本戦は1月13日)。オートスポーツ1980年3-15号を見ると、タイヤに悩まされたようです。

「フェラーリとルノーは、このサーキットではいずれもミシュラン・タイヤのハンドリングに悩まされた。クォリファイ・タイヤを使ってさえも悪いのだ。グッドイヤーのほうはわずか3種類のタイヤしか持ち込まず、クォリファイ・タイヤでさえもレース本番に使うことすらできるという。

『改修された路面はどこまでも滑りっぱなしでね。1日めよりはましになったけど、まだよくない』とビルヌーブ。彼は最終セッションで8番目のタイムを出し、金曜日からグリッドをひとつ繰上げた。」

そしてレース本番。

「ビルヌーブ(フェラーリ312T5)もいいスタートを切ったものの第1コーナーで大きく滑って後方に転落した。しかし、後方集団に彼がそれほど長く埋もれたままでいるわけがない。」

「20周が終わった。レースはまだ予断を許さない。ラフィーは4秒のマージンを保ってトップを走り続ける。2番手はピケット。が、ピケットの背後にはビルヌーブが迫り、さらにジョーンズが激しく追い上げて差を詰めてきている。」

30周でラフィーのエンジンがブローアップ。

「リジェが脱落したので2番手はビルヌーブとなり、彼は激しくジョーンズを追いかけ、ミスを誘発させようとプレッシャーをかけつづける。しかし、この作戦はフェラーリに裏目と出た。フェラーリが壊れてしまうのだ。」

というわけで結果は36周でリタイヤ。でも第1戦のレポートを読む限り、このシーズンの惨状は予想できませんね。

2012年7月7日土曜日

マクラーレンM23/ジル・ビルヌーブ/1977/ミニチャンプス

ミニチャンプスのマクラーレンM23。コックピットまわりが取り外しできます。

ビルヌーブのF1デビュー戦モデルですね。1977年の第10戦イギリスGP。本戦は7月16日に行われました。

オートスポーツ1977年9-15号のレースレポートを見ると、見出しに「新人ビルヌーブが“ベテラン”を食う!」と書かれていました。

「5列めはハントのスペア・カーのマクラーレンM23にのった新人、G.ビルヌーブがはいって大センセーションをまきおこした。このプラクティスの好成績で、彼のもとにはさらにふたつのF-1レースから出場の招請がきたほどだ。ビルヌーブのM23はレギュラー・カーとはまったくちがったセットになっているのだが、『彼のフィード・バックはすばらしい。プラクティスのあとで。ギヤボックスにわずかの振動があるというので分解してしらべたところ、ベアリングがひどく摩耗していた……』とチームのメカニックはビルヌーブの落ち着いたドライブに驚いている。」

並の新人ではないことを強調した書き方ですね。

ただ本戦は予選ほどうまくはいかなかったようです。

「10周めにはビルヌーブのマクラーレンM23もトラブルに見舞われた。彼はチームメイトのJ.マスと7位争いを演じていたのだが、突然、水温計が上がりはじめたのでおどろいてピットに飛び込む。よく調べてみるとなんとメーターの故障とわかり、すぐ再スタートをしたがこれで不運にも2周をロスしてしまった。これがなければ、デビュー戦で入賞という快挙を達成したところだった(彼はけっきょく、トップから2周おくれの11位でレースをおえたが、名誉ある“マン・オブ・ザ・ミーティング”賞を受けた)」

フィードバック能力に優れた新人でも、さすがにメーターの故障には気づかなかったわけですね。まあ当然と言えば当然か。

ちなみにエースドライバーのハントは、マクラーレンM26でポールポジションを獲得。レースでも優勝しています。

2012年7月5日木曜日

タイレル008/パトリック・デバイユ/1978/ポリスティル

ポリスティルのタイレル008です。

オートスポーツ1978年1-1号でカラー写真を掲載し、「フル・レポートは1/15号に掲載します。お楽しみにお待ち下さい。」と引っ張ったタイレル008ですが、それだけもったいつけただけあって、1-15号は、183ページから8ページ(+折り込み)にわたる、「大特集 “タイレル”とニュー“008”をあばく!」。自ら「大特集」とうたうだけあり、ニューモデル、デザイナー、ドライバー、スポンサー、そして6輪車に対するケン・タイレルの見解と、さまざまな角度からタイレルを分析しています。

記事の冒頭、「Part1 タイレル008の設計主眼」に008に関する解説がありました。

最初の見出しは「簡潔、容易に修理ができる!」です。「出る前に負けること考える馬鹿いるかよ!」というアントニオ猪木の言葉を思い出しました(笑)。でも、きっと大切なんですよね、こういう姿勢。

本文はこう始まります。

「モーリス・フィリップの設計になる新しいエルフ・タイレル008の大きな特徴は、ボディ内に電子計測システムが積み込まれていることで、これを使ってグランプリの公式予選のとき、実走行のデータを集めることができるという点だ。」

うーん、地味だなあ(笑)。

ちなみに「容易に修理ができる」という見出しは、デザイナーであるフィリップの発言から引用しています。

「現在ではグランプリ・レースは年間17レースがカレンダーに組み込まれている。私はこのハード・スケジュールをこなすのにもっとも適したマシンを設計することを心がけた。008は製作も容易で、本工場から遠くはなれたところでも容易に修理が可能なマシンとなっている。」

ちなみにフィリップの6輪に対する意見は以下の通り。

「6輪は特殊な車であり、特別なものなので、ほかのチームの車と直接に比較することはできない。私の考えでは、レースは出来る限り他のマシンと同じような構造のマシンでやるべきだ。」

「出来る限り他のマシンと同じような構造」って、やっぱり地味ですね(笑)。

ただこの保守的な路線はある程度成功を収めて、コンストラクターズは4位。前年の5位からワンランクアップしています。デバイユはドライバーズランキングでも5位でした。

2012年7月3日火曜日

マーチ761B/アレックス・リベイロ/1977/ミニチャンプス

マーチの型番は、基本的に「年号」+「カテゴリー」。なので761は「1976年」+「F1」ということになります。ただ、1977年は、型番は一年前の761のまま、巻末に「B」がついているだけだったりします。やる気ないなあ(笑)

1977年、リベイロは一度も入賞していません。順位は8位が最高位。第11戦ドイツGPと第16戦カナダGPです。

この年のカナダGPは日本GP直前だったため、当時、雑誌ではあまりスペースを割かれていませんでした。ただでさえページ数が少ないのに入賞もしていないマシンを扱っている可能性は低いに違いない。そう考えてドイツGPのほうを調べてみました。

まずはオートスポーツ1977年10-1号。レースレポート本文では、予選結果のところで「10列目はV,シュパン(サーティーズTS19)、A.リベイロ(マーチ761)。」と結果のみ。本戦はまったく触れられていません。

ただ写真が1枚載っていました。キャプションは次の通り。

「このところ冴えないマーチ。ロビン・ハード御大も見えたが、リベイロがやっと8位。」

冷たいなあ(笑)。

オートテクニック1977年9月号では、やっぱり予選結果で触れられていますが、オートスポーツに比べると少し長めです。

「18位はイアン・シェクターのマーチでバーン・シュパンのサーティースを従え,その隣が南ア以来やっとクォリファイ通過のアレックス・リベイロ.」

ドイツGPは第11戦、南アフリカGPは第3戦ですから7戦連続予選落ちだったわけですね。

「やっとクォリファイ通過」「やっと8位」と、両誌に「やっと」が使われているところに、苦戦ぶりがしのばれます。

これはリベイロだけの問題ではなく、チーム全体の問題でした。前年、19ポイントをあげコンストラクターズランキングで7位に入ったマーチですが、77年はポイントなし。そしてこのシーズンを最後にマーチはF1から撤退します。

2012年7月2日月曜日

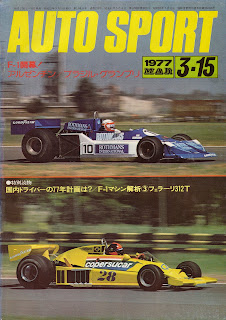

オートスポーツ1977年3-15号を手に入れました

先日のぞいた古本屋さんで、オートスポーツ1977年3-15号を手に入れました。1977年のオートスポーツのうち、唯一持っていなかった号です。

巻頭グラビアはアルゼンチンGP。その写真とレースレポートにちょっと気になる描写がありました。F1とはまったく関係ない話ですが、オートテクニックの1977年3月号を読んだときにも「そうだったのか」と思った記憶があります。時間があるときにでも、時代背景をちょっと調べてみるかな。

あと、表4がいい感じだったので、それもアップしておきます(笑)

当時の軽はコンパクトだなあ。

登録:

投稿 (Atom)